Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

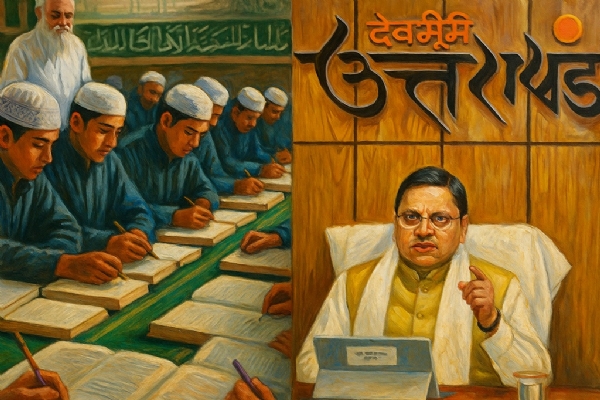

उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने हाल ही में विधानसभा से ‘उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025’ पारित कर एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी गूंज केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यक अधिकारों की बहस को नई दिशा देती हुई दिखाई दे रही है। ये सबक है अन्य राज्यों के लिए जो इच्छा शक्ति के अभाव में अपने के सभी बच्चों के हित में इस तरह के प्रभावी निर्णय लेने से बचते आए हैं।

दरअसल, यह विधेयक केवल मुस्लिम मदरसों तक सीमित न रहकर सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करता है। अब तक की स्थिति में अल्पसंख्यक शिक्षा का दायरा संकुचित था और उसका लाभ लगभग एक ही समुदाय (मुस्लिम) तक सीमित होकर रह गया था, किंतु धामी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता, पारदर्शिता और अवसर की भावना स्थापित होना बहुत जरूरी है, यह राज्य के सभी बच्चों के हित में है।

देश भर की सच्चाई : अधिकार और वास्तविकता का अंतर

भारतीय संविधान ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार तो दिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से राज्यों ने इस अधिकार को पूरी तरह से संतुलित ढंग से लागू अब तक नहीं किया जा सका है। देखने में यही आता है कि मदरसा अधिनियम अधिकांश राज्यों में बने, किंतु सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अपने संस्थानों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करते रहे। उनके पास न तो स्पष्ट वैधानिक मंच था और न ही अनुदान या मान्यता की प्रक्रिया में पारदर्शिता। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक के नाम पर जो भी हो रहा है, वह अधिकांशत: एक रिलीजन तक ही सीमित होकर रह गया। ऐसे में उत्तराखण्ड का यह विधेयक इसी विसंगति को दूर करता है।

इसके माध्यम से पहली बार सभी अल्पसंख्यक संस्थान एक समान छतरी तले आएंगे। अब न केवल मदरसों को बल्कि गुरुद्वारों के अधीन चल रहे विद्यालयों, ईसाई मिशनरी स्कूलों, जैन और बौद्ध समाज के संस्थानों को भी वह अधिकार प्राप्त होगा जो अब तक केवल मुस्लिम संस्थानों तक सीमित था। यह व्यापक दृष्टि अपने आप में स्वागत योग्य है क्योंकि लोकतंत्र की असली खूबसूरती तब ही दिखती है जब सबको समान अवसर मिले।

हो गया पुराने अधिनियमों का अंत

इस विधेयक के लागू होने के बाद “उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016” और “अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019” को खत्म कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा की मान्यता अब किसी एक समुदाय विशेष के अधीन नहीं होगी, बल्कि सबके लिए समान रूप से उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। यह प्राधिकरण संस्थानों को मान्यता देने, उनके वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखने, और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा।

यहां यह भी तय किया गया है कि संस्थानों को सोसायटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक होगा और उनकी जमीन-जायदाद, बैंक खाते आदि संस्थान के नाम पर दर्ज होंगे। स्वभाविक है कि इस प्रक्रिया के पालन से व्यवस्था में सुधार होगा, संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

इसलिए जरूरत पड़ी, ये कदम उठाने की

धामी सरकार ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में मदरसा शिक्षा से जुड़े कई गंभीर प्रश्न सामने आए। छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ियां, मिड-डे मील में अनियमितताएं, वित्तीय पारदर्शिता की कमी और यहां तक कि अवैध मदरसों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद फंडिंग की आशंकाएं लगातार सामने आती रहीं। राज्य में लगभग 450 मदरसे आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, किंतु 500 से अधिक मदरसों के अवैध संचालन की रिपोर्ट सामने आई। तब दिसंबर 2024 में सरकार ने इन पर बड़ी कार्रवाई की और करीब 200 अवैध मदरसे बंद कराए।

सवाल उठा कि यदि मदरसा बोर्ड सही ढंग से काम कर रहा होता तो ये अनियमितताएं कैसे होतीं? फिर भी धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को सुधार का एक लम्बा वक्त दिया, लेकिन जब देखा कि बोर्ड की मान्यता समिति 2020 से बैठक तक न कर पाई हो, तो उसकी निष्क्रियता स्पष्ट अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। यही कारण है कि सरकार ने निर्णय लिया कि अब शिक्षा व्यवस्था को समुदाय विशेष की संकीर्ण चौखट से बाहर निकालकर व्यापक और समावेशी रूप दिया जाए। नया विधेयक उसी सोच का परिणाम है। अब शिक्षा का केंद्र बच्चे होंगे, न कि कोई खास धार्मिक पहचान।

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा ने 20 अगस्त को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक राज्य में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मदरसों को भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ प्रदान करेगा । सभी अल्पसंख्यक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही इसका उद्देश्य है। बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन उत्तराखण्ड बोर्ड के मानकों के आधार पर होगा और कोई भी संस्थान पारदर्शिता से समझौता नहीं कर सकेगा। यदि वित्तीय अनियमितता या सामाजिक-सांप्रदायिक सौहार्द के विरुद्ध गतिविधियां पाई गईं तो मान्यता वापस ली जा सकेगी।

मुख्यमंत्री धामी कहते हैं, केन्द्रीय छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में विसंगतियां और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर मुद्दे मदरसा शिक्षा प्रणाली में वर्षों से स्पष्ट रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ, इस विधेयक का उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों को भी शामिल करना है। अब उत्तराखंड में गुरुमुखी और पाली भाषाओं के अध्ययन को भी आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शुल्क, दान, अनुदान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग न हो।

उन्होंने कहा, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के अपने संस्थान होने चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की हेराफेरी से मान्यता समाप्त हो सकती है। इन संस्थानों की निगरानी के लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। संस्थानों को कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

इसके साथ ही विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं होगी। संस्थानों को अपने धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ाने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते वे राज्य शिक्षा बोर्ड के निर्धारित मानकों का पालन करें और बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से न काटें। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष तक ने इस कानून का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मुस्लिम बच्चों को भी अवसर मिलेगा कि वे आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ें।

उत्तराखण्ड की साहसिक पहलें

असल में यह विधेयक उस सोच का विस्तार है जिसे धामी सरकार ने पिछले वर्षों में लागू किया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना, धर्मांतरण विरोधी कानून को मजबूत किया गया और फर्जी साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि चलाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नया विधेयक भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है।

इस पहल को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत

इस कदम को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग लगातार घट रहा है। योजनाएं पुनर्गठित हुईं, लेकिन मदरसों के लिए धनराशि 2014-15 में 194 करोड़ से घटकर 2024-25 में मात्र कुछ लाख तक सिमट गई। यह स्थिति बताती है कि अब केवल धन बांटने की नीति नहीं चलेगी। संस्थानों की जिम्मेदारी तय करनी होगी और बच्चों की शिक्षा को सर्वोपरि रखना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि धार्मिक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर रखने से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए पहले उत्तराखण्ड सरकार ने अवैध मदरसों की छंटाई की और फिर नया कानून लाकर सभी अल्पसंख्यकों को समान अवसर दिया, जोकि एक दूरदर्शी नीति का परिचायक है। इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, बच्चों को बेहतर अवसर मिलेगा और समाज में विश्वास बढ़ेगा।

निर्णय के केंद्र में बच्चों का भविष्य

दरअसल, अल्पसंख्यकों की पहचान को बचाते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना ही इस कानून की असली ताकत है। आज यह सवाल केवल उत्तराखण्ड का नहीं है। पूरे देश में अल्पसंख्यक शिक्षा की स्थिति पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्या केवल एक समुदाय विशेष के लिए बने कानून पर्याप्त हैं? क्या अन्य अल्पसंख्यकों को अनदेखा करना न्यायोचित है? उत्तराखण्ड ने इन सवालों का जवाब अपने काम से दिया है। यह विधेयक बच्चों के भविष्य की गारंटी है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी होते हैं। यदि वे शिक्षा से वंचित रहेंगे तो समाज पिछड़ेपन से उबर नहीं सकेगा। यदि उन्हें समान अवसर मिलेगा तो वे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करेंगे।

अन्य राज्यों के लिए ये विधेयक है प्रेरणा

इस दृष्टि से देखा जाए तो धामी सरकार का यह कदम केवल उत्तराखण्ड के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए निवेश है। अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मदरसा बोर्ड हैं, लेकिन वहां भी अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थान उपेक्षित हैं। यदि वे भी उत्तराखण्ड की तरह व्यापक कानून बनाएंगे तो बच्चों के साथ न्याय होगा और शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

अब कहना यही है कि उत्तराखण्ड ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक के जरिए यह साबित किया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो बदलाव संभव है। आज जरूरत है कि इस पहल को पूरे देश में फैलाया जाए और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। जिसके लिए पहल राज्य सरकारों को ही करना है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी